"DCA指数"问世——破解瘦型脂肪肝早期诊断世界性难题

我国慢性肝病防治领域迎来重大突破!近日,蚌埠医科大学以王亚举为代表的学生团队针对隐匿性强、危害性高的瘦型非酒精性脂肪肝(NAFLD),开创出一种全新的数据——“DCA指数”,并首次提出以"DCA指数"为基础的诊断技术。其突破性机制发现与低成本筛查方案,为我国慢性病早筛早治战略提供了重要科技支撑。该技术的突破性机制发现及其低成本筛查方案,为我国实施慢性病早发现、早治疗战略提供了关键科技支持。

迫在眉睫:瘦型NAFLD成"沉默杀手" 精准诊断亟待破局

据《Journal of Hepatology》2022年研究数据显示,我国NAFLD总体患病率达29.2%,其中BMI<23 kg/m²的瘦型患者占比超20%。这类人群虽体型正常,但肝纤维化进展速度较肥胖患者快1.5倍,肝癌风险增加2.3倍。世界卫生组织统计更显示,全球NAFLD相关肝硬化死亡病例中,瘦型患者占比超40%。然而,传统检测手段在基层普及困难,导致大量患者错失黄金干预期。

科学突破:解密"DCA/MED1/SCD1轴"机制 构建精准评估体系

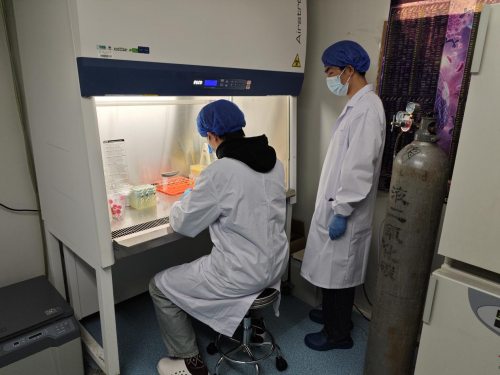

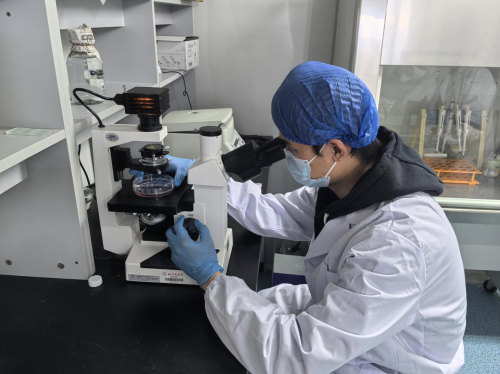

该创新技术团队积极响应国家号召,经创新研究后前期在中科院一区国际权威期刊《Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology》发表重磅研究,探究了瘦型NAFLD的核心致病机制:脱氧胆酸(DCA)通过诱导MED1蛋白液液相分离(LLPS),激活SCD1基因表达,形成脂毒性积累的恶性循环。这一“DCA/MED1/SCD1轴”机制揭示了瘦型患者肝损伤更严重的核心原因:MED1相分离导致脂代谢紊乱的“恶性循环”在瘦人体内更难代偿。后续又在此论文基础上首次提出基于脱氧胆酸(DCA)的“DCA指数”检测法,开创了瘦型NAFLD无创诊断新标准。不仅为临床提供了可量化的风险评估工具(DCA指数敏感度达92%),还为靶向相分离的药物开发(如DCA拮抗剂)提供了新策略。

落地应用:基层筛查成本直降90% 年省医疗支出超20亿

相较于传统肝脏弹力成像技术,DCA指数仅需常规血液检测即可完成评估,检测成本不足原有方法的1/10,且支持便携设备操作。经测算,全国推广后可使瘦型NAFLD漏诊率降低70%以上,每年减少相关医疗支出超20亿元,完美契合国家卫健委"千县工程"对基层医疗"简便、经济、精准"的技术要求。为健康中国战略提供坚实的原创性科技支撑。

- 上一篇:如何落实品牌向上?开瑞汽车给出一套解题思路

- 下一篇:没有了